Pembahasan sejarah perkembangan peradaban islam di

Indonesia/Nusantara dan peran khilafah nya jarang dikupas oleh ahli

sejarah indonesia. kali ini kami mencoba membahasnya,semoaga anda

menikmati...

This development created confusion in the Muslim world in general

which began to ponder about the establishment of a new caliph. The

Muslim community in Indonesia was not only interested in this question,

but considered it also as their duty to discuss it and attempt to find a

solution to it.

--Prof. Deliar Noer

Pengantar

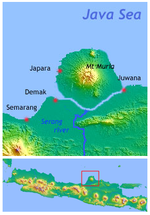

Telah lama ‘Nusantara’ menjadi sebutan yang popular untuk menunjukan

kawasan Indonesia saat ini. Sebuah kawasan yang terdiri dari beribu-ribu

pulau yang dihubungkan dengan laut dan sejak berabad-abad silam telah

menjadi jalur perdagangan laut internasioanl. Sebab posisinya sebagai

bagian jalur perdagangan ini, Nusantara memiliki akses yang mudah dengan

dunia luar serta tentu terlibat dalam interaksi internasional sehingga

mendapat banyak pengaruh dari peradaban sekitarnya.

Segenap peradaban yang berdiri kokoh di luar akan masuk dan mengubah

sistem kehidupan di Nusantara. Tak terkecuali dengan peradaban Islam

yang sejak abad ke 6 M tengah tumbuh di Timur Tengah tepatnya di

sebelah sisi barat Nusantara. Interaksi Nusantara dengan kawasan Timur

Tengah sudah pernah ada sejak Islam pertama kali muncul. Pada awalnya

interaksi tersebut lebih berbentuk relasi ekonomi dan perdagangan, namun

pada saat Timur Tengah telah berada dalam kekuasaan Khilafah Islam,

relasi tersebut meluas menjadi relasi politik-keagamaan dan intelektual.

Makalah ini akan membahas relasi politik-keagamaan antara penguasa

pribumi Nusantara dan penguasa Khilafah Islam ditinjau dari sudut

Indonesia sentris dan mengikuti pembabakan (kronologi) sejarah

Indonesia. Pembahasan tersebut akan dikupas sejauh sumber sejarah yang

telah penulis temukan dalam bentuk buku sekunder maupun jurnal ilmiah.

Melalui pembahasan ini diharapkan akan tergambar eksistensi dan pengaruh

Khilafah Islam dalam sejarah Indonesia, mengingat hal ini penting untuk

selalu diungkap pada saat ini untuk menghadang arus de-Islamisasi

sejarah Indonesia.

Korespondensi dan Pengakuan

Hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah melibatkan

sejarah yang panjang. Kontak paling awal antara kedua wilyah ini,

khususnya berkaitan dengan perdagangan, bermula sejak masa Phunisia dan

Saba’. Kehadiran Muslim Timur Tengah ke Nusantara pada masa-masa awal

pertama kali disebutkan oleh agawan dan pengembara terkenal Cina,

I-Tsing yang pada 51 H/617 M. sampai ke Palembang yang merupakan ibu

kota kerajaan Buddha Sriwijaya. Mereka yang berada di Nusantara

merupakan para pedagang yang kaya dan memiliki kekuatan ekonomi. Dalam

padangan Azyumardi Azra, interaksi mereka di Palembang ini yang

merupakan salah satu factor penting pendorong raja Sriwijaya mengirim

surat kepada Khalifah Bani Abasiyah.

Ketika Khilafah diperintah Bani Umayyah (660-749 M),

sejumlah wilayah di Nusantara masih berada dalam kekuasaan Kerajaan

Hindu-Budha . Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Budha di Nusantara

yang tercatat memberikan pengakuan terhadap kebesaran Khalifah.

Pengakuan ini dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirim oleh

raja Sriwijaya kepada Khalifah di zaman Bani Umayyah. Surat pertama

dikirim kepada Mu’awiyah, dan surat kedua dikirim kepada ‘Umar bin “Abd

al-‘Aziz.

Surat pertama ditemui dalam sebuah diwan (sekretaris)

Mua’awiyah dan memiliki gaya tipikal surat-surat resmi penguasa

Nusantara. Diriwayatkan pembukaan surat tersebut:

“(Dari Raja al-Hind – atau tepatnya Kepulauan India) yang kandang

binatangnya berisikan seribu gajah, (dan) yang istananya terbuat dari

emas dan perak, yang dilayani seribu putri raja-raja, dan yang memiliki

dua sungai besar (Batanghari dan Musi), yang mengairi pohon gahana (aloes), kepada Mu’awiyah…”

Surat kedua, yang mempunyai nada yang sama, jauh lebih

lengkap. Surat yang ditunjukan kepada Khalifah ‘Umar bin “Abd al-‘Aziz

itu menunjukkan betapa hebatnya Maharaja dan kerajaannya:

“Nu’aym bin Hammad menulis: “Raja al-Hind (Kepulauan) mengirim

sepucuk surat kepada ‘Umar bin “Abd al-‘Aziz, yang berbunyi sebagai

berikut: “Dari Raja Diraja (Malik al-Malik = maharaja); yang adalah

keturunan seribu raja; yang istrinya juga adalah anak cucu seribu raja;

yang dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang wilayahnya

terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian,

pala dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak

12 mil; kepada Raja Arab (‘Umar bin “Abd al-‘Aziz), yang tidak

menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan

kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu

banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan; dan saya ingin Anda

mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada

saya, dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya (atau di dalam

versi lain, yang akan menjelaskan Islam dan menjelaskannya kepada

saya).”

Dari pemaparan di atas dapat dipahami Khilafah Islam telah

menunjukan eksistensinya di Nusantara sejak masa Kerajaan Hindu-Budha

atau sejak Khilafah itu sendiri kokoh menjadi Negara yang menaungi

berbagai bangsa di dunia. Khilafah pun mendapatkan pengakuan dari raja

Nusantara sehingga muncul ketertarikan mereka kepada dakwah Islam. Hal

ini yang pada perkembangan selanjutnya menjadi faktor yang mengkonversi

masyarakat di Nusantara terutama di para penguasanya menjadi masyarkat

Muslim dan muncul pemerintahan baru bercorak kesultanan.

Bahasa Politik Islam

Meskipun wilayah Muslim Asia Tenggara scara kultural kurang

ter-arabisasi, bahasa Arab memainkan peran penting dalam kehidupan

social keagamaan kaum Muslim. Berbagai suku di Nusantara mengadupsi

peritilahan Arab ke dalam kehidupan mereka. Sejumlah kosakata Arab yang

‘diadopsi masyarakat Nusantara berkaitan dengan permasalahan politik.

Untuk menyebut contoh misalkan, daulat, sultan, khalifah, baiat, tadbir, harb, jihad, aman, majlis, musyawarah, hukum, qanun,

dsb. Penggunaan kosakata politik Islam dapat dipastikan menjadi meluas

ketika institusi politik Islam mulai berdiri pada akhir abad’ ke-13.

Dengan konversi penguasa ke Islam, entitas politik yang selama ini

dikenal sebagai ‘kerajaan” kini secara resmi disebut “kesultanan”.

Sejumlah penguasa Muslim di Nusantara mengusahakan legitimasi gelar

sultan mereka dari penguasa politik dan keagamaan di Timur Tengah.

Penguasa Banten, Abd al-Qadir (berkuasa 1625-1651), pada 1638 menerima

anugerah gelar sultan dari Syarif Mekkah. Pangeran Rangsang, penguasa

Mataram, pada 1641 mengirimkan utusan ke Hijaz menghadap Syarif Mekkah,

tanpa banyak tanya Syarif langsung memberikan gelar sultan kepada

Pangeran Rangsang, yang selanjutnya lebih terkenal sebagai Sultan Agung.

Begitu pula Kesultanan Aceh, lalu Kesultanan Palembang dan Makassar,

yang juga menjalin hubungan khusus dengan penguasa Mekkah.

Berbagai sumber telah menyebutkan tentang kegigihan sebagian penguasa

Muslim Nusantara untuk mendapatkan gelar sultan dari Kekhilafahan Islam

di Timur Tengah, yang diwakili oleh Syarif Mekkah. Hal ini bukan saja

menunjukan hasrat kuat mereka agar mendapatkan legitimasi tetapi juga

mengisyaratkan keinginan untuk mengasosiasikan diri dengan kekuasaan

Khilafah Islam. Dengan kata lain, entitas dan Muslim polities di

kawasan Nusantara ingin diakui sebagai bagian integral dari Daulah

Islam. Contoh paling konkret adalah Aceh yang secara resmi menyatakan

kepada penguasa Turki Usmani sebagai sebuah vassal state Kesultanan Utsmani.

Oleh karena itu konsep politik dan kekuasaan di Nusantara pada periode

ini terkait erat dengan perkembangan Khilafah Islam di Timur Tengah.

Konsep ini segera menemukan tempat yang signifikan dalam tradisi dan

kultural politik di Nusantara. Untuk beberapa waktu kondisi ini tetap

bertahan hingga kemudian paradigma politik Islam di kawasan Nusantara

merosot setelah muncul periode kolonialisme di Nusantara yang diiringi

penyebaran gagasan-gagasan dan konsep politik alaBarat, seperti Nasionalisme dan nation-state.

Penjaga Perjalanan Haji Nusantara

Keberadaan Turki Utsmani sebagai khilafah Islam, terutama setelah

berhasil melakukan futuhat atas Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur,

pada 857 H/1453 M, menyebabkan nama Turki melekat di hati umat Islam

Nusantara. Nama yang terkenal bagi Turki di Nusantara ialah "Sultan

Rum." Istilah "Rum" tersebar untuk menyebut Kesultanan Turki Utsmani.

Mulai masa ini, supremasi politik dan kultural Rum (Turki Utsmani)

menyebar ke berbagai wilayah Dunia Muslim, termasuk ke Nusantara.

Kekuatan politik dan militer Khilafah Utsmaniyah mulai terasa di kawasan

lautan India pada awal abad ke-16. Sebagai khalifah kaum Muslim, Turki

Utsmani memiliki posisi sebagai khadimul haramayn (penjaga dua tanah

haram, yakni Makkah dan Madinah). Pada posisi ini, para Sultan Utsmani

mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan

haji. Turki Utsmani mengamankan rute haji dari wilayah sebelah Barat

Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia.

Kehadiran angkataan laut Utsmani di Lautan Hindia setelah 904 H/1498 M

tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara,

tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan

di kawasan ini.

Bantuan Militer

Ketika Sultan Ala Al-Din Riayat Syah Al-Qahhar naik tahta di Aceh pada

tahun 943 H/1537 M, ia kelihatan menyadari kebutuhan Aceh untuk meminta

bantuan militer kepada Turki. Bukan hanya untuk mengusir Portugis di

Malaka, tetapi juga untuk melakukan futuhat ke wilayah-wilayah yang

lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera, seperti daerah Batak.

Al-Kahar menggunakan pasukan Turki, Arab dan Abesinia. Pasukan Turki

sebanyak 160 orang ditambah 200 orang tentara dari Malabar, mereka

membentuk kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Selanjutnya dikerahkan

Al-Kahhar untuk menaklukkan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada

tahun 946 H/1539 M. Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan

Aceh dengan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando

seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasya Utsmani di Kairo.

Nur Al-Din Al-Raniri dalam Bustan Al-Salathin meriwayatkan, Sultan Ala

Al-Din Riayat Syah Al-Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap

"Sultan Rum". Utusan ini bernama Huseyn Effendi yang fasih berbahasa

Arab. Pada Juni 1562 M, utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk

meminta bantuan militer Utsmani guna menghadapi Portugis. Ketika duta

itu berhasil lolos dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul, ia

berhasil mendapat bantuan Turki, yang menolong Aceh membangkitkan

kebesaran militernya sehingga memadai untuk menaklukkan Aru dan Johor

pada 973 H/1564 M.

Hubungan Aceh dengan Turki Utsmani terus berlanjut, terutama untuk

menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Penguasa Aceh berikutnya,

Sultan Ala Al-Din Riayat Syah (988-1013 H/1588-1604 M) juga dilaporkan

telah melanjutkan pula hubunghan politik dengan Turki. Dikatakan,

Khilafah Utsmaniyah bahkan telah mengirimkan sebuah bintang kehormatan

kepada Sultan Aceh, dan memberikan izin kepada kapal-kapal Aceh untuk

mengibarkan bendera Turki.

Pan-Islamisme di Nusantara

Di saat Khilafah Islamiyah berada pada masa sulit, di mana beberapa

daerahnya mulai hendak diduduki oleh kaum penjajah, muncullah upaya

untuk terus mengokohkan persatuan Islam yang dimotori oleh Sultan Abdul

Hamid II. Beliau menyatakan, "Kita wajib menguatkan ikatan kita dengan

kaum Muslim di belahan bumi yang lain. Kita wajib saling mendekat dan

merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Sebab, tidak ada harapan lagi

di masa depan kecuali dengan kesatuan ini." Inilah gagasan yang kelak

dikenal sebagai Pan-Islamisme. Upaya penguatan kesatuan Islam pun sampai

ke Indonesia (Hindia Belanda).

Upaya pengokohan penyatuan ini terus dilakukan. Hingga tahun 1904 telah

ada 7 sampai 8 konsul (‘utusan' pen.) yang pernah ditempatkan Khilafah

Utsmaniyah di Hindia Belanda. Diantara aktivitas para konsul ini adalah

membagi-bagikan mushaf al-Quran atas nama sultan, dan pencetakan

karya-karya theologi Islam dalam bahasa Melayu yang dicetak di Istambul.

Di antara kitab tersebut adalah tafsir al-Quran yang di halaman

judulnya menyebut "Sultan Turki Raja semua orang Islam". Istilah Raja di

sini sebenarnya mengacu pada kata al-Malik yang berarti penguasa, dan

semua orang Islam mengacu pada istilah Muslimin. Jadi, sebutan tersebut

menunjukkan deklarasi dari sang Khalifah bahwa beliau adalah penguasa

kaum Muslim sedunia. Hal ini menunjukkan bahwa khilafah Utsmaniyah terus

berupaya untuk menyatukan kesultanan Melayu ke dalamnya, termasuk

melalui penyebaran al-Quran.

Sebagai respon terhadap gerakan penyatuan Islam oleh Khilafah Utsmaniyah

ini, di Hindia Belanda terdapat beberapa organisasi pergerakan Islam di

Hindia Belanda yang mendukung gerakan tersebut. Abu Bakar Atjeh

menyebutkan di antara organisasi tersebut adalah Jam'iyat Khoir yang

didirikan pada 17 Juli 1905 oleh keturunan Arab. Karangan-karangan

pergerakan Islam ini di Hindia Belanda dimuat dalam surat-surat kabar

dan majalah di Istambul, di antaranya majalah Al-Manar. Khalifah Abdul

Hamid II yang tinggal di Istambul pun pernah mengirimkan utusannya ke

Indonesia, bernama Ahmed Amin Bey, atas permintaan dari perkumpulan

tersebut untuk menyelidiki keadaan kaum Muslim di Indonesia. Akibatnya,

pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan pelarangan bagi

orang-orang Arab mendatangi beberapa daerah tertentu.

Organisasi pergerakan Islam lain yang muncul sebagai respon positif

terhadap penyatuan ini adalah Sarikat Islam. Peristiwa dikibarkannya

bendera Turki Utsmani pada Kongres Nasional Sarikat Islam di Bandung

pada tahun 1916, sebagai simbol solidaritas sesama muslim dan

penentangan terhadap penjajahan, menunjukkan hal tersebut. Pada masa

itu, salah satu usaha yang dilakukan Khilafah Ustmaniyah adalah

menyebarkan seruan jihad dengan mengatasnamakan khalifah kepada segenap

umat Islam, termasuk Indonesia, yang dikenal sebagai Jawa.

Respon atas Keruntuhan Khilafah

Pada permulaan tahun 1920 Khilafah Usmani menemui babak baru. Setelah

Turki dikuasai Musatafa Kemal, Turki diubah menjadi sebuah negara

republic yang sekuler dan tidak hanya itu bahkan ia mengumumkan

penghapusan kekhilafahan Islam di Turki. Peristiwa tersebut segera

mengejutkan dunia Islam dan membawa respon sejumlah umat Islam untuk

mewujudkan kembali Khilafah Islam yang akan menyatukan mereka dan

menerapkan hukum-hukum Islam. Oleh karenanya di berbagai tempat,

termasuk di Nusantara, mulai dibicarakan ide pernegakkan khilafah

kembali.

Eksistensi sejarah umat Islam Nusantara dalam memperjuangkan khilafah

telah diamini oleh para sejarawan Indonesia maupun Barat. Diantaranya

adalah apa yang dinyatakan oleh Prof. Deliar Noer, Prof. Aqib Suminto,

dan Martin van Bruinessen dalam tulisan akademis mereka. Deliar Noer

dalam disertasinya, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 (Cornell

University, 1962), menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia tidak hanya

berminat dalam masalah khilafah, tetapi juga merasa berkewajiban

memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Lalu Aqib Suminto dalam

disertasinya, Politik Islam Hindia Belanda (IAIN Jakarta,

1985), menuturkan tentang pengaruh Pan-Islamisme di Indonesia dalam

perjuangan khilafah saat itu. Dia menyatakan ada kaitan yang erat antara

paham Pan-Islamisme dan jabatan Khalifah karena Khalifah merupakan

simbol persatuan ummat Islam di seluruh belahan dunia. Hal senada juga

diungkapkan oleh seorang orientalis Belanda, Martin van Bruinessen,

dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Muslim of Dutch East Indies and The Caliphate Question (Studia

Islamika, 1995). Peristiwa penghapusan Turki Usmani yang kemudian

disusul seruan ulama al-Azhar untuk memilih khalifah baru, dan

penaklukan Hijaz oleh Ibn Sa’ud, mendapatkan antusiasme yang sangat

besar dari umat Islam Indonesia sehingga menimbulkan pergerakan yang

masif di Indonesia. Menurut arsip Pemerintah Kerajaan Belanda, seperti

dikutip van Bruinessen, hal itu bahkan dianggap sebagai “sebuah tonggak

bersejarah dalam pergerakan umat Islam di negeri ini”.

Dalam dinamika sejarah umat Islam di Indonesia pada permulaan abad

ke-20, terlihat bahwa perjuangan khilafah merupakan bagian dari sejarah

bangsa Indonesia. Tidak lama setelah Khilafah Turki Usmani

diruntuhkan, sejumlah besar dari bangsa Indonesia yang terdiri dari

para ulama, tokoh pergerakan Islam, serta elemen ummat Islam lainnya

terlibat dalam perjuangan ini. Mereka merasa berkewajiban untuk

memperbincangkan dan mencari penyelesaian dalam rangka membentuk

khilafah baru.

Pada Desember 1924 di Surabaya diadakan sebuah pertemuan yang dikenal denganKongres Al-Islam Luar Biasa.

Kongres ini memang sangat luar biasa karena dihadiri oleh 68 organisasi

Islam yang mewakili pusat maupun cabang juga dihadiri ulama-ulama dan

ribuan umat Islam yang lain. Mereka yang hadir menyepakati sebuah

rumusan khilafah yang baru. Rumusan tersebut yakni:

1. Agar dibentuk suatu Majelis Khilafah yang melaksanakan kekuasaan

dan kewajiban khalifah atas dasar hukum-hukum Qur’an dan Hadits

2. Kepala Majelis mengatur, menjaga, dan mengupayakan terlaksananya keputusan-keputusan Majelis

3. Kepala Majelis dipilih oleh Majelis berdasrkan Syari’ah yang

disetujui atasnya dalam permusyawaratan khilafah kemudian pemilihan

tersebut diumumkan agar mendapat pengakuan dari seluruh umat Islam di

dunia

4. Majelis Khilafah mengupayakan persamaan paham dan peraturan bagi segala perkara hukum Islam

5. Majelis Khilafah hendaklah berada di Mekkah

6. Tentang biaya untuk Majelis Khilafah bersama-sama perlu ditemukan kesepakatan dengan umat Islam yang lain atas hal ini.

Sikap mereka ini tidak terlepas dari pengaruh Pan-Islamisme. Cita-cita

persatuan Islam dalam satu pemerintahan Islam yang merdeka menjadi

sebuah harapan besar bagi mereka yang saat itu hidup dibawah penjajahan

bangsa asing dan kafir. Untuk beberapa waktu cita-cita internasional ini

masih tetap bertahan hingga kemudian mereka melupakannya dan

mengalihkan perhatian mereka kepada cita-cita nasionalisme yakni menuju

negara bangsa yang merdeka. Sejak saat itu perjuangan khilafah

berangsur-angsur hilang tergantikan oleh perjuangan nasionalisme.

Dilupakannya persoalan khilafah oleh ummat Islam Indonesia dikarenakan

terjadinya perubahan orientasi perjuangan sejumlah pergerakan pada masa

itu. NU, Muhammadiyyah, dan Al-Irsyad lebih memfokus perjuangan mereka

ke bidang sosial dan pendidikan. Selain itu, perselisihan paham yang

telah lama terjadi di antara kelompok pembaharu yang diwakili

Muhamadiyyah dan Al-Irsyad, dengan kelompok tradisional (NU), kian

meruncing sehingga persoalan khilafah yang semula menjadi perjuangan

bersama pada akhirnya ditinggalkan.

Penyebab yang lain, Sarekat Islam yang paling konsen dalam menjaga

persatuan umat Islam di Indonesia sudah tidak berkharisma lagi dihadapan

umat Islam yang lain setelah Sarekat Islam justru ikut terjerat dalam

perselisihan internal umat Islam. Sejak saat itu perjuangan Sarekat

Islam sudah tidak lagi mewakili aspirasi politik umat Islam di

Indonesia. Mereka juga tidak bisa lagi mengklaim sebagai pelopor gerakan

nasional setelah ada PNI yang menggantikan posisi mereka dengan gagasan

nasionalismenya. Selain itu sokongan dunia Islam terhadap persoalan

khilafah yang menghilang, akibat konspirasi Barat, mengakibatkan Sarekat

Islam meninggalkan perjuangan khilafah dan mengalihkannya pada

perjuangan Islam dalam konteks kebangsaan.

Penutup

Setelah menelusuri realita Sejarah

Indonesia, dapat ditemui ternyata Nusantara memiliki hubungan yang

panjang dan luas dengan kekuasaan Khilafah di Timur Tengah. Pada setiap

pembabakan Sejarah Indonesia didapati bahwa Khilafah Islam memiliki

pengaruh politik-keagamaan di Nusantara. Pada zaman kerajaan Hindu-Budha

ternyata Khilafah mendapat pengakuan dari raja-raja. Kemudian pada

zaman Kesultanan, banyak penguasa Muslim yang mengidentikan kekuasaan

mereka dengan Khilafah Islam. Pada zaman penjajahan Eropa, militer

Khilafah telah sampai di Nusantara dan membantu Muslim Nusantara melawan

serangan Eropa. Terlebih pada saat zaman pergerakan nasional, pengaruh

Pan-Islamisme yang dicetuskan Sultan Abdul Hamid telah menggerakan

Muslim di Nusantara dan menjadi cita-cita perjuangan bersama. Begitupun

saat Khilafah Islam runtuh, muslim Nusantara turut tergerak untuk

menegakkan kembali Khilafah Islam.

Realita sejarah ini bukanlah dalil atau pebenaran ataupun

penolakan bagi perjuangan penegakkan Khilafah di masa ini dan masa yang

akan datang. Ia hanya suatu realita yang harus dibaca apa adanya dan

tidak harus ditutup-tutupi. Yang terpenting saat ini adalah realita ini

harus dipahami dengan pemahaman Islam yang lurus dengan sifat adil dan

mendalam. Wallahu’alam.